「建売住宅でも後付けガレージって可能なの?」

限られた敷地でも、後付けで機能性とデザイン性を兼ね備えたガレージは十分に設置可能です。

ということで、今回は「建売住宅に最適な後付けガレージの選び方」がテーマです。

この記事では、種類別の特徴、費用感、設置時の注意点、成功事例まで、20年ホームセンターで培った知見をもとに徹底解説。

防犯・資産価値・使い勝手を高める後付けガレージの選び方がわかります。

建売住宅に最適な後付けガレージのメリットとデメリット

後付けガレージのメリットとは

後付けガレージには、車を紫外線や風雨から守れる大きな利点があります。

屋根だけのカーポートと違い、側面も囲われているため、盗難やいたずらのリスクを減らせる点も魅力です。

たとえば高価な車や大切なバイクを所有している場合、防犯面での安心感は大きなポイントです。

また、デザイン性の高いガレージを選べば、家全体の見た目もスタイリッシュに引き上げられます。

地域や需要次第では利便性の高いガレージは、将来売却時に資産価値アップが期待できることも後押し材料になります。

後付けガレージのデメリットを解説

後付けガレージには費用と手間がかかる点に注意が必要です。

特に建売住宅は敷地が限られているため、設置場所やサイズに制約が出るケースも少なくありません。

たとえば、設置にあたり外構の一部を壊す必要が生じることもあり、想定外の追加費用が発生することもあります。

また、ほとんどの場合建築確認申請が必要になるため、手続きに時間を取られることもあります。

車庫証明や各種法的制限の確認も行いましょう。

条件によって手続きの有無が変わるため、事前に自治体や専門家に相談したり、計画段階で十分な調査と準備が不可欠です。

●ガレージの建築確認申請費用

申請手数料だけなら1万円~3万円程度

●代行を依頼する場合は

総額で15万円~30万円程度が目安

基本的に代行を依頼することになるかと思います。

ガレージを増築する理由

ガレージを後付けする最大の理由は、日常生活の利便性と資産価値を高めるためです。

車を直接雨や雪から守れるので、洗車やメンテナンスの手間が大幅に減ります。

たとえば冬場の朝、フロントガラスの霜取りをする手間が省けるのは非常に快適です。

後付けガレージの種類と選び方

カーポートとビルトインガレージの違い

カーポートとビルトインガレージは、機能性とコスト面で大きな違いがあります。

カーポートは柱と屋根だけの簡易な構造で、比較的安価に設置できる点が魅力です。

一方、ビルトインガレージは壁と屋根で完全に囲まれた空間になり、車だけでなく物置や趣味スペースとしても活用できます。

たとえば天候に左右されずに荷物を運べるのはビルトインならではのメリットです。

それぞれの特徴を理解し、生活スタイルに合った選択が重要です。

おしゃれなデザインの後付けガレージ

ガレージを後付けするなら、見た目にもこだわると住まい全体の印象が大きく変わります。

最近ではモダンなデザインや木目調、ブラックフレームなど外観に調和するおしゃれなモデルが豊富です。

たとえば、住宅の外壁カラーに合わせたガレージを選べば、違和感なく一体感が出せます。

また、デザイン性の高いガレージは来客時にも好印象を与えるため、見た目にこだわる価値は十分あります。

ガレージと家を繋げる方法

後付けでガレージと家を繋げるには、動線を意識した設計がポイントになります。

たとえばガレージから直接玄関や勝手口にアクセスできるようにすると、雨の日でも濡れずに家に入れるため非常に便利です。

さらに、屋根付きの通路(庇や渡り廊下)を設置する方法もあり、コストを抑えつつ快適さを向上できます。

普段の生活をイメージしながら、使い勝手や機能性、住宅全体との調和と最適な接続方法を検討することが成功のカギになります。

後付けガレージの施工事例

人気の後付けガレージ施工例

最近人気の施工例には、機能性とデザイン性を両立させたタイプが多く見られます。

たとえば、片側支持型のアルミカーポートは、スタイリッシュな見た目と耐久性を兼ね備え、建売住宅の外観にもなじみやすいと評判です。

本体価格が約20万円〜50万円程度、工事費込みでも多くの場合50万円以下です。

プレミアムなモデルやサイズの大きいものでも60万円〜80万円程度が一般的で、1~7日前後の工期で完成するケースが多いです。

1台用の基本的なカーポートであれば1〜3日で完了します。

屋根材に熱線遮断ポリカーボネートを使えば、車内温度の上昇を抑えられるため、夏場でも快適に車を利用できます。

実用性を重視しつつ、家の雰囲気を壊さない設計が支持されています。

一軒家におすすめのガレージデザイン

一軒家には、外観との調和を考えたガレージデザインが特におすすめです。

たとえば、モダン系の建売住宅には、ブラックフレームや直線的デザインのガレージがよくマッチします。

ナチュラルテイストの住宅には、木目調パネルやブラウン系のカーポートを選ぶと自然な一体感が生まれます。

さらに、シャッター付きガレージを選べば、防犯性が高まり、資産価値向上にも繋がります。

見た目だけでなく、「車の出し入れのしやすさ」「家からのアクセス動線」も考慮してデザインを決めると、住み心地がぐっと良くなります。

実際の施工事例から学ぶ

身近にあるホームセンターや自身が住宅を購入した工務店や住宅メーカーに問い合わせしてみるのが良いかと思います。

実際の施工事例を参考にすると、限られた敷地でも工夫次第で理想のガレージが実現できます。

たとえば、幅2.5mの敷地に柱位置を調整して片側支持型カーポートを設置し、普通乗用車をスムーズに停められるようにした事例があります。

また、3台分の駐車スペースを確保するため、納屋を解体して基礎からガレージを設置した大型リフォームも。

照明やコンセントを追加し、夜間の利便性まで考えた事例も多く見られます。

成功事例を事前にチェックすることで、施工後のイメージが具体化し、失敗を防ぐことができます。

後付けガレージの設置にかかる費用

後付けガレージの相場と価格

後付けガレージの設置には、一般的に80万~150万円程度の予算が必要とされています。

既製品を利用すれば比較的安価に済みますが、造作や設備追加を希望する場合は費用が膨らむこともあります。

たとえば、コンセントや照明を備えたガレージでは、100万円を超えるケースも珍しくありません。

大規模な施工やビルトインタイプの場合、300万円以上かかることも。目的と予算に応じた選択が重要です。

予算設定の際は複数の施工業者から見積もりを取るなど、具体的な現場条件に応じた詳細な検討が必要です。

安く建てるためのポイント

ガレージをできるだけ安く建てるには、既製品を上手に活用するのが効果的です。

特に組み立て式ガレージは、工事費用を抑えられるため人気があります。

たとえばシンプルなアルミ製ガレージを選べば、素材費も施工費も抑えられます。

さらに、設置場所の地面が整っていれば基礎工事の手間も減り、全体コストダウンに繋がります。

仕様を絞りつつ、必要最低限のオプションに絞る工夫がポイントです。

メンテナンスに必要なコスト

ガレージは設置後のメンテナンスにも一定の費用がかかります。

特にシャッターや扉部分は動作不良が起こりやすく、数年に一度は点検や修理が必要です。

たとえばシャッターの修理費用は数万円程度が一般的です。

また、屋根材の劣化やサビ対策も重要で、適切なタイミングでの塗装メンテナンスを行うと耐久性が高まります。

初期費用だけでなく、維持管理のコストも見越して計画することが大切です。

建売住宅向け後付けガレージの注意点

建蔽率や固定資産税の確認

ガレージを後付けする際、まず建蔽率の上限に注意が必要です。

建蔽率とは、敷地面積に対する建築物の占有面積の割合を指し、地域によって厳しく規定されています。

たとえば、建蔽率50%の地域で敷地100㎡なら、建築物は最大50㎡までしか建てられません。

ガレージを新設することでこれを超えると、設置自体が認められない可能性もあるのです。

また、屋根と壁がある本格的なガレージは「建築物」とみなされるため、建築確認申請も必要になります。

さらに、固定資産税にも影響が出る点に注意が必要です。

簡易なカーポートなら影響は軽微ですが、壁やシャッター付きのガレージは課税対象となり、年額が数千~数万円上がるケースもあります。

申請や税金のルールは自治体ごとに異なるため、事前に市区町村や施工業者に相談しながら慎重に進めることが大切です。

施工時の注意とトラブル回避

ガレージ施工では、設置スペースの確保や動線設計に注意しないと、後悔する結果になりがちです。

特に、駐車がしにくい・車が出しにくいという問題はよく起こります。

たとえば、必要な駐車スペース寸法(普通車で幅2.5m×長さ6m以上)を確保できないと、使い勝手が悪くなってしまいます。

また、防火地域に該当するかの確認も重要です。

事前に現地調査と詳細な打ち合わせを重ねることがトラブル防止に繋がります。

後悔しないための選び方

後付けガレージ選びで失敗しないためには、将来を見据えたプランニングが大切です。

現在の車種だけでなく、将来大型車に買い替える可能性も考慮しましょう。

たとえば、今はコンパクトカーでも、家族構成の変化でSUVを選ぶかもしれません。

その際に対応できるよう、余裕を持った広さと高さを確保しておくと安心です。

ライフスタイルの変化にも柔軟に対応できる設計を心がけると、長く満足できるガレージになります。

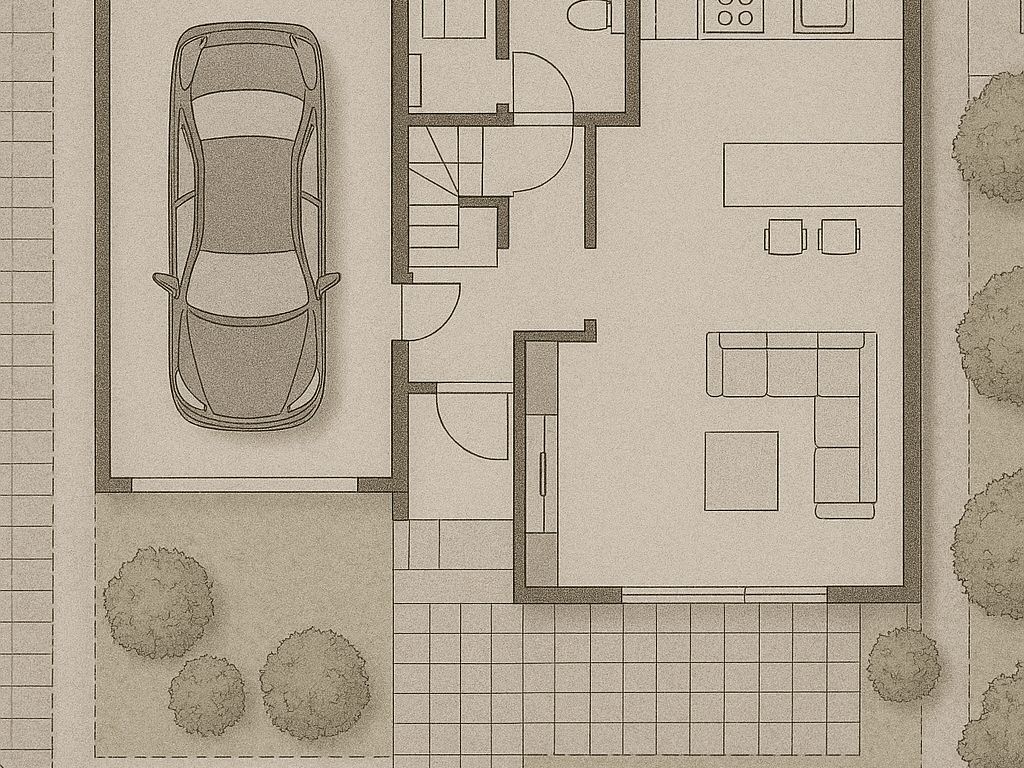

後付けガレージの間取りとスペース確保

駐車スペースの最適化

後付けガレージを成功させるには、限られた敷地を最大限に活用する駐車スペースの最適化が欠かせません。

先ほど申し上げましたが、普通乗用車1台には、最低でも幅2.5m×長さ6mのスペースが必要とされています。

これに加え、ドアの開閉や荷物の出し入れを考えると、左右に50cm以上の余裕を持たせると快適です。

もしバイクや自転車も置きたいなら、さらに幅を1mほど確保しておくと安心です。

単に車が停められるだけでなく、乗り降りやメンテナンスもストレスなく行える広さを確保することが、長く満足できるポイントになります。

動線を考えた間取り

ガレージを後付けする際は、車から玄関までの動線設計が非常に重要です。

特に雨の日や荷物が多いとき、動線が悪いと大きなストレスになります。

たとえば、ガレージから直接玄関へつながる屋根付きの通路を設けると、天候を気にせず移動できて便利です。

また、勝手口や室内への出入り口を追加するプランも人気です。

動線を短く、かつ段差を少なくすることで、将来のバリアフリー対応にもなります。

家族全員の使い勝手を考えた間取りにすることが、暮らしやすさを左右するカギとなります。

物置や趣味スペースの活用法

後付けガレージは、単なる駐車スペースだけでなく、物置や趣味スペースとしても有効活用できます。

たとえば、ガレージの一角に棚を設置すれば、タイヤや工具、アウトドア用品などをすっきり収納可能です。

さらに、電源や照明を追加すれば、DIY作業スペースや趣味のバイク整備エリアとしても活躍します。

最近では、ガレージ内にワークスペースを設ける人も増えています。

限られたスペースを「ただの駐車場」で終わらせず、暮らしを豊かにする多目的エリアに仕上げる工夫が大切です。

ガレージの防犯対策と騒音対策

安全なガレージ作りのポイント

ガレージの安全性を高めるには、物理的な防犯対策を重視することが重要です。

たとえばシャッター付きガレージに加え、夜間も明るいセンサーライトを設置すると、侵入抑止力が大きく向上します。

さらに、防犯カメラやカーゲートを併用すれば、万一の際にも証拠を残せるため安心です。

車上荒らしや盗難のリスクは、見た目の警戒感を高めるだけでもかなり減少します。

ガレージを「狙われにくい空間」に仕上げる工夫が、家と車を守るカギとなります。

騒音を抑える設計方法

ガレージの使用時に発生する音は、設計段階から工夫することで大きく軽減できます。

たとえば、床面に防振マットを敷いたり、シャッターを静音タイプにしたりすることで、車の出入り時の騒音を抑えることが可能です。

また、壁に吸音パネルを貼るだけでも、内部から外部への音漏れをかなり減らせます。

特に住宅密集地では、夜間や早朝の使用音が近隣トラブルになりがちです。

騒音リスクを最初から減らす設計が、快適なガレージライフを実現します。

電動シャッターの利点

後付けガレージに電動シャッターを採用すると、防犯性と利便性が大幅に向上します。

リモコン一つで開閉できるため、車から降りずに操作でき、雨の日や夜間でも安心です。

たとえば、手動シャッターだとどうしても音が大きくなりがちですが、電動タイプなら静かに動作し、近所迷惑にもなりにくいのが特徴です。

また、オプションでタイマー機能や自動ロック機能を追加できる製品もあり、セキュリティをさらに高められます。

初期費用はかかりますが、それ以上の快適さと安心感を得られる選択肢です。

地域に応じたガレージ選び

対応する業者の選び方

地域に適したガレージを作るには、地元事情に詳しい施工業者を選ぶことが成功のカギです。

たとえば、積雪地域では耐雪仕様に精通した業者、海沿いでは潮風対策に強い業者が頼りになります。

自治体ごとの建築基準や条例に詳しい会社を選ぶと、スムーズな申請・施工が可能です。

業者選びでは、施工実績や口コミだけでなく、「地域対応力」があるかをしっかり確認しましょう。

地元密着型の業者に相談することで、後悔のないガレージ作りが実現します。

地域の雪や風への配慮

ガレージ設計では、地域特有の自然環境への配慮が欠かせません。

たとえば、豪雪地帯では耐雪荷重に対応した強固な構造を選ばないと、屋根の倒壊リスクが高まります。

逆に、沿岸地域なら塩害に強いアルミ素材や耐風圧性の高い設計が求められます。

実際、耐風圧強度を重視したカーポートは、台風時にも安心できると人気です。

地域の気候に合わせた仕様を選ぶことで、ガレージの寿命と安全性を大きく伸ばせます。

気象リスクは必ず設計段階から考慮しましょう。

土地の特徴を活かした設計

敷地の形状や周辺環境を活かしてガレージを設計すると、使い勝手とデザイン性が両立します。

たとえば、角地に立つ家なら、出入りがしやすいL字型のガレージプランが有効です。

また、高低差のある土地では掘り込み式ガレージを検討するのも一案です。

さらに、周囲からの視線を遮る配置にすれば、プライバシー性も高まります。

土地の個性に合わせたガレージ設計をすることで、単なる駐車スペースを超えた「家の一部」としての価値を高められます。

【まとめ】建売住宅に最適な後付けガレージの選び方

建売住宅に後付けするガレージは、愛車を守るだけでなく、防犯性や資産価値の向上にもつながります。

カーポートやビルトインなど多様な種類があり、費用や設置条件、デザイン性に応じた選択が重要です。

また、建蔽率や固定資産税への影響、法的手続きの確認も欠かせません。

快適な動線設計や収納活用、防音・防犯対策、地域特性を考慮することで、長く満足できるガレージづくりが可能です。

今回は以上です。

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

また次の記事でお会いしましょう。

では。